urbe

Estou articulando um festival internacional em Ubatuba no fim de outubro deste ano. É interessante perceber a reação das pessoas quando percebem que não estou propondo um evento sobre "computadores" ou "internet". Têm essa expectativa porque eu costumo me apresentar falando sobre a MetaReciclagem, cultura digital e outros assuntos. Entretanto, meu foco principal (nas iniciativas e contatos que articulo, nos projetos que desenvolvo, no mestrado) é estabelecer espaços de troca e ação nos quais coisas novas possam ser desenvolvidas por pessoas com formações diversas. E isso tem a ver com muitos assuntos ao mesmo tempo.

Aprendi a desconfiar da palavra inovação, que costuma estar muito associada a propósitos comerciais, mas confesso que não encontrei um substituto adequado para designar um certo impulso por transformação que costuma estar por trás desses espaços. Inovação para a cidadania, foi como escrevi recentemente em uma apresentação de slides para autoridades. Também não é uma explicação precisa (porque parece instrumental, utilitarista demais), mas toca em um ponto importante: os espaços de troca voltados à transformação (que eu frequentemente chamo de "laboratórios experimentais") precisam se situar no seu entorno, na cidade. Não somente estar localizados em algum lugar, mas precisam se relacionar com o que existe a sua volta, ter consciência do impacto que têm, trabalhar com potencialidades do bairro, da cidade, da região.

Já escrevi de forma mais extensa sobre isso em diversos textos e anotações. Propus a MetaReciclagem das cidades digitais, propus os labs experimentais como interface entre rede e rua (uma aproximação que muita gente está fazendo nessas últimas semanas), externei minha preocupação sobre a gramática do controle presente nos gigantescos projetos de cidades digitais. sugeri que iniciativas de intervenção urbana tinham um papel importante para levar uma postura hacker para as cidades, mas fiz algumas ressalvas em relação à profundidade dessa metáfora.

Em decorrência dessa curiosidade e humildes contribuições, acabei sendo convidado a participar de eventos sobre cidades criativas, cidades digitais e afins. Ainda no ano passado, estive em Medellín como palestrante das Jornadas Ciudades Creativas (que acontecem novamente no mês que vem, em Buenos Aires). Em janeiro deste ano, fiz uma participação remota no festival Transmediale, em Berlim, dentro de um painel que trazia também experiências europeias de cidades digitais criadas nos anos noventa, sob uma perspectiva inversa: tentavam criar contrapartes digitais das cidades concretas. Enfim, do meu ponto de vista, pensar cidades é uma extensão do pensar sobre labs e tecnologias.

Transmediale - remixando cidades digitais

Minha apresentação no Transmediale, ainda que prejudicada pela internet banda lenta de Ubatuba, foi uma retomada dos textos citados no parágrafo acima, com alguns acréscimos. À cidade como experiência social imediata e concreta, contrapus seus aspectos simbólicos: a cidade como uma justaposição de diversas narrativas, que frequentemente entram em conflito. E por aqui, a solução desse conflito já é previsível: manda quem pode, obedece quem tem juízo. A imagem contemporânea de cidade surge na Europa com uma agenda progressista: os grupos que se concentravam no entorno dos castelos eram essencialmente diferentes da então retrógrada população rural. As muralhas serviam como fronteira de identidade e proteção militar. Já dos lados de cá, a história é outra. Mesmo que nossas cidades não tenham origem em muros de contenção, elas também têm um aspecto bélico desde sua origem: eram extensão ultramarina da sociedade europeia, lutando contra a natureza e os "selvagens". Do ponto de vista da metrópole em Portugal, era a luta da civilização contra a barbárie (coitados dos povos nativos e das extensões de matas, já então fadadas a desaparecer). As cidades, assim, eram tecnologias de ocupação - e nesse sentido eram muito mais homogêneas e autoritárias do que suas similares europeias - obedeciam a uma autoridade que nem se localizava no território. Temos de origem o vício da centralização de poder: por essas bandas, a cidade enquanto tecnologia já chegou pronta, não foi uma evolução ao longo dos séculos (e milênios). As estruturas já estavam definidas, a ordenação da população idem. O objetivo da cidade era estabelecer uma determinada forma de organização social. E esse vício se perpetuou. Ainda hoje - como temos visto nas ruas nos últimos meses - o poder na cidade brasileira média não é uma construção coletiva e democrática. É sim a imposição violenta de uma ordem que serve a uma minoria pouco numerosa mas extremamente influente, sobre as costas de tudo aquilo que não se enquadra, de todo desvio, de toda busca por subjetividade, autonomia e direitos.

É aí que reside o perigo quando se aplicam princípios da cibernética na gestão pública. A cibernética é antes de mais nada um poderoso instrumento de controle, de identificação e correção de desvios, de imposição dinâmica e eficiente de uma lógica determinada de antemão. Interpretar a cidade como uma grande máquina que cria informação o tempo todo é quase óbvio. Mas é raro que se discuta a quem pertence toda essa informação, qual é o limite do poder do gestor público sobre ela, e de que forma eu enquanto cidadão (ou grupo social, ou organização, ou minoria subrepresentada nos processos políticos tradicionais) posso ter acesso e controle sobre ela.

São Paulo - efervescência, dez anos depois

Alguns dias depois da participação na Transmediale, fui a um painel sobre cidades digitais na sede da prefeitura de São Paulo, do qual também participaria o aliado James Wallbank, do Access Space. Subindo a serra de ônibus fiz anotações para uma apresentação, mas na hora disseram que eu teria metade do tempo que imaginei. Segue abaixo uma releitura de hoje do que eu ia falar naquele dia, mas que deve ter ficado atropelado.

Dez anos atrás, São Paulo era um lugar efervescente. Um monte de coisas estavam começando a acontecer. O cenário local de ativismo midiático, com forte influência internacional (mídia independente, seattle, mídia tática europeia) e nacional (Fórum Social Mundial, militância pela democratização da comunicação) travava contato com o mundo real da cidade cinzenta. Fundamental nesse sentido foi a realização do Mídia Tática Brasil, em 2003. A presença do recém-empossado ministro da cultura Gilberto Gil, com tudo que isso acarretou, também foi um momento crucial. Naquele ano e nos seguintes, um monte de iniciativas surgiriam a partir desse cruzamento. Dei minha versão para essa história em um caderno submidiático do descentro. Parte importante do ambiente que gerou esses contatos foi a existência dos Telecentros de São Paulo, projeto que cristalizou uma sede por políticas públicas ousadas e transformadoras.

Ignorando a armadilha da prática corrente das iniciativas de inclusão digital daquela época - treinar manobristas de mouse, ensiná-los a preencher e imprimir seus currículos, e operar o pacote de aplicativos de escritório da Microsoft -, os Telecentros comandados por Sergio Amadeu adotavam o software livre não somente como alternativa econômica ou técnica, mas essencialmente como afirmação política. Tinha a ver com autonomia, desenvolvimento local, soberania e liberdade. Os Telecentros não eram meros espaços temporários, de passagem, para pessoas que não tinham condições. Pelo contrário, muitos deles se posicionavam como verdadeiros centros comunitários, que davam boas-vindas à vizinhança. E, nadando contra as inúmeras restrições burocráticas que provavelmente se interpunham a um projeto dessa natureza, a coordenação dos Telecentros ainda buscava se aproximar de iniciativas mais radicais de apropriação de mídias, comunicação comunitária e criatividade. Os frutos dessa aproximação foram tantos que nem tento narrar. Posso entretanto citar um exemplo: uma parceria entre os telecentros de São Paulo e a então nascente cultura digital no Ministério da Cultura resultou na criação do esporo de MetaReciclagem na Galeria Olido - um espaço experimental importantíssimo onde fizemos muita coisa.

Me pareceu importante marcar essa referência histórica em uma apresentação para a prefeitura de São Paulo. Hoje em dia, as coisas parecem muito mais dispersas. Os talentos continuam povoando a cidade, mas estão todos ocupados com suas coisas, pagando contas, construindo seus caminhos individuais. O que aquele primeiro momento fez não tinha a ver com infraestrutura, mas com visão de mundo. Imaginação. Peço até desculpas a quem costuma ler meus textos: imaginação é uma palavra que tenho repetido muito por esses dias, e deve aparecer muito por aqui nos próximos tempos. Escuto muita gente falar que a administração pública no Brasil precisa de uma cultura de planejamento, e que planejamento é "identificar problemas e encontrar soluções para eles". Com todo o respeito a quem acredita nisso, encontrar soluções para problemas isolados é estupidez. Mais importante do que listar problemas e tentar priorizá-los (porque nunca haverá recursos suficientes para resolver todos) é conseguir imaginar futuros diferentes. Como é a cidade que a gente quer? Soluções concretas só podem vir depois que imaginarmos um ponto de chegada, ou pelo menos traçarmos um itinerário atraente. São Paulo tem um potencial imenso, tanto em termos de criatividade e inovação quanto de infraestrutura e recursos, para se tornar novamente um pólo de inovação tecnológica voltada a resultados sociais. Mas é necessário experimentar, imaginar, ousar. Dar menos atenção à engenharia de sistemas do que ao design ficcional.

Nesse sentido, existem poucas coisas mais equivocadas do que os projetos de cidades digitais que se veem por aí. Partem de um discurso importado sem adaptações, frequentemente o discurso publicitário da indústria de TI. Costumam se basear na imagem da cidade rica contemporânea - pós-industrial, idealista, racionalizada, com instituições estáveis, contando com espaços públicos de funções bem definidas (e claramente distinguíveis dos espaços privados), baseada na família nuclear, com uma diversidade controlada - de preferência em bairros bem delimitados, uma democracia representativa estabelecida, uma economia altamente formalizada e, principalmente, uma narrativa relativamente homogênea. Em uma cidade assim, as ferramentas digitais entrariam simplesmente para aumentar a eficiência da administração pública. No máximo para equilibrar oportunidades e aumentar a visibilidade da tomada de decisões, mas sempre com objetivos claros.

Mas a maioria das cidades brasileiras não é assim. Ou nenhuma. Como comentei acima, temos cidades autoritárias e com narrativas conflitantes. São também excludentes, fragmentadas, instáveis, informais, argentárias, dinâmicas, com famílias complexas, caoticamente diversas, desrespeitosas, violentas, passionais. Nessas cidades, a visão do digital como simples aumento da eficiência não faz nenhum sentido.

Para a sociedade, muito mais importante do que novas maneiras de ser controlada (câmeras, cobranças, impostos digitalizados) é apropriar-se das tecnologias de informação de maneira crítica. Que as pessoas e grupos não sejam meros usuários, mas inventores e reinventores dos propósitos dessas tecnologias. Iniciativas públicas que lidem com a desigualdade no acesso às novas tecnologias não podem se limitar a "ensinar" internet. Elas precisam "fazer" internet. É por isso que, além de escolas e centros de formação, precisamos igualmente de laboratórios. Espaços cujo objetivo não seja a inserção no mercado, mas a transformação social. Mais interessados em inovação nas pontas do que em inovação de ponta. Estamos construindo esses espaços, de maneira distribuída. Talvez seja o momento de identificá-los e contar essas histórias. Mas é importante inseri-las nas questões mais amplas de cidade. Porque tecnologia é só um detalhe do que fazemos.

Todas essas questões dialogam com as movimentações que pretendo concretizar nos próximos tempos em Ubatuba. Pensar e fazer outros futuros para a cidade. Promover intercâmbio. Refletir sobre ambientes, pessoas e coisas. Em breve anuncio as próximas etapas, que já estão no forno.

Insistindo na abertura do conceito de cidades digitais - de maneira que abarque não somente o aumento de eficiência da máquina pública e o alívio pontual de disparidades, mas insira também a escala local e suas demandas na própria autoria do imaginário tecnológico e de suas invenções - tenho presenciado alguns movimentos interessantes. Estou conversando com a nova gestão da Prefeitura de Ubatuba, em busca de um modelo que faça sentido para as características únicas da cidade. Estou também tratando de projetos similares em outras cidades da região. As ideias têm ressoado. A ver o quanto vamos conseguir pôr em prática.

Também fui chamado, como já comentei aqui, a participar de um debate no Transmediale sobre o assunto na quinta-feira passada, junto com pessoas que estudam ou estiveram envolvidas com projetos europeus de "cidades digitais" nos anos noventa. Para encerrar a semana, fiz um bate-volta para São Paulo na sexta, a convite do W3C/CGI e Prefeitura de São Paulo, onde falei junto com James Wallbank sobre "Cidades Digitais e Open Labs". As condições do trânsito aumentaram o tempo da minha viagem, o que acabou proporcionando um novo texto sobre cidades digitais, que devo publicar aqui assim que tiver tempo de digitá-lo. Nenhuma novidade para quem já leu meus outros textos, somente mais uma coleção de argumentos sobre como os labs abertos podem ser uma saída para algumas das arapucas da cidade contemporânea. No mais, foi bom conhecer mais pessoas do W3C, além de reencontrar James e dar uma volta rápida pelo Anhangabaú.

Amanhã participo pela internet, do painel "Remixing Digital Cities", parte da programação da Transmediale que acontece essa semana em Berlim. Quase fui para lá passar frio (a internet me conta que neste exato momento fazem cinco graus em Berlim), mas eles só conseguiram confirmar o convite oficial em cima da hora, quando já não dava mais para reprogramar minha vida.

Estou agora mesmo planejando minha participação - pretendo explorar assuntos nos quais já toquei em outros textos aqui, talvez esbarrando também em questões de poder e centralização que são características nas cidades brasileiras.

O painel acontece amanhã, quarta-feira, quinta-feira 31/01 às 12hs do horário brasileiro. Deve ser transmitido pelo site do festival.

Atualizando: eu havia me enganado, confundi o 30 com 31. O painel acontece amanhã, quinta, dia 31 de janeiro!

No início deste mês estive em Medellín, na Colômbia, participando da quinta edição das Jornadas Ciudades Creativas, organizada pela Fundação Kreanta. O texto abaixo é uma costura da minha apresentação na mesa sobre "Apropriação de tecnologias para cidades inteligentes". Pra quem já leu meus outros textos, esse não tem nenhuma novidade. Mas fica como impressão do momento. Assim que tiver tempo também quero publicar por aqui um relato sobre minha experiência durante o evento.

Respondendo a uma questão da plateia após sua palestra na edição de 2012 das Jornadas Kreanta, a socióloga Saskia Sassen problematizou a aparente "explosão de adjetivos" que tem atualmente acompanhado a reflexão sobre cidades e urbanismo: cidades criativas, cidades digitais, cidades sustentáveis, cidades inteligentes, e por aí vai. Disse que ela mesma tem tentado evitar os adjetivos, porque em pouco tempo as consultorias comerciais oportunistas que se multiplicam pelo mundo acabam por sequestrar quaisquer termos que poderiam ter alguma relevância.

Coincidentemente, dois dias antes eu havia discutido um tema similar em encontro com integrantes de diferentes projetos no Museu de Arte Moderna de Medellín. Naquela manhã de quarta-feira eu sugeria que em vez de encontrar o adjetivo certo para definir as cidades que queremos, talvez mais interessante fosse desenvolver a pleno a ideia (a utopia?) da cidade moderna como ambiente propício para a convivência com a diversidade cultural, o compartilhamento de infraestrutura e a otimização de recursos.

Durante minha curta estada em Medellín, acompanhando à distância o noticiário sobre as eleições municipais no Brasil que aconteceriam na semana seguinte, eu ainda reformularia minha opinião sobre o tema: adjetivar a cidade pode sim ser temporariamente útil, como forma de contrapor-se a todas aquelas práticas arraigadas que vão no sentido oposto ao adjetivo em questão. Assim, falar em uma cidade criativa é posicionar-se contra a cidade conservadora (posicionar-se contra a agenda conservadora e as ações conservadoras dentro do espaço urbano); a cidade sustentável se opõe à cidade baseada no desperdício; defender a cidade inteligente é acusar e refutar as cidades imobilizadas pela falta de comunicação e planejamento. Mas a chave aqui é justamente o aspecto temporário: o adjetivo não deve ser a meta em si. Antes, é indicação importante de escolha de caminho prioritário.

Tenho uma sensação similar em relação ao discurso das cidades digitais, assim como ao da cultura digital, entre tantos outros. Dez anos atrás, uma das primeiras ações concebidas (embora nunca implementada a contento) pelas mesmas pessoas que à época estavam envolvidas com a criação da rede MetaReciclagem se chamava "Prefeituras Inteligentes". Naquele esboço de projeto encabeçado por Daniel Pádua, imaginávamos uma política pública baseada em espaços abertos que proporcionariam a reutilização de equipamentos eletrônicos ociosos para criar redes digitais abertas que propiciassem a livre circulação de informação. Com o tempo entenderíamos que prefeituras são frequentemente os ambientes menos propícios para tais impulsos libertários. Por mais que uma prefeitura aprendesse a ser menos estúpida, ela nunca seria tão inteligente quanto gostaríamos. Ainda assim, a qualificação pelo adetivo - o digital, o criativo, o inteligente - podem trabalhar no imaginário das pessoas e dos grupos envolvidos, criar uma disposição que possibilite propor ações concretas.

MetaReciclagem

Ao longo da última década, as diversas ações desenvolvidas de maneira distribuída através da rede MetaReciclagem acabaram deixando um pouco de lado a construção do discurso do digital – percebido ali como demasiadamente focado nas ferramentas de comunicação em si próprias, em contraposição à perspectiva de que o mais importante são as dinâmicas sociais que as tecnologias possibilitam. Em seu lugar, construiu-se uma história baseada em outros adjetivos. O livre, o aberto, o participativo, o colaborativo são centrais para a narrativa coletiva que circunda a MetaReciclagem.

Mas não deixamos de lado a intenção de trabalhar junto a diferentes instituições, tentando influenciar a maneira como elas desenvolvem suas ações. De maneira distribuída e dinâmica, integrantes da rede MetaReciclagem passou a buscar parcerias com o terceiro setor, com instâncias governamentais mais abrangentes - estaduais ou federais -, com organizações culturais. Contextos que oferecem um pouco mais de abertura para uma visão ampla em relação às novas tecnologias de comunicação.

Desde então, pessoas e grupos atuando dentro da rede MetaReciclagem criaram mais de uma dúzia de laboratórios em todas as regiões do país. Alguns desapareceram com o tempo, outros se reinventam até hoje. Se no início nos apresentávamos como um coletivo dedicado ao recondicionamento de computadores usados com a utilização de software livre, o uso social das redes digitais e o impulso à distribuição de cultura copyleft, hoje uma das definições mais comuns da MetaReciclagem é como rede aberta que propõe e articula ações de apropriação crítica de tecnologias para a transformação social. Cada um desses termos é naturalmente debatível, e isso ocupa boa parte do nosso tempo. A rede conta hoje com quase quinhentas pessoas em sua lista de discussão, influenciou um sem-número de projetos de tecnologia orientada para a sociedade, infiltrou-se em diversas discussões que supostamente não lhe diziam respeito, recebeu alguns prêmios e menções honrosas. Mais do que tudo, sabotou a si própria de maneira ativa e consciente - um método para manter sua potência transformadora e a desconfiança do poder institucional.

Também percebemos muito cedo que não nos interessava simplesmente reutilizar a tecnologia em si, mas sim o hábito de apropriação tão presente nas culturas populares do Brasil. Identificamos e buscamos valorizar as práticas da gambiarra, como criatividade cotidiana e vernacular desenvolvendo soluções com quaisquer objetos, conhecimentos ou pessoas disponíveis; e do mutirão, como formação coletiva dinâmica orientada à solução de problemas.

Em sua atuação, a MetaReciclagem situou-se em diferentes contextos institucionais e discursivos. Se o ativismo midiático baseado na ideia de mídia tática foi um dos primeiros fundamentos de agregação da rede, foi o campo da inclusão digital que nos ofereceu a oportunidade de estabelecermos laboratórios e desenvolvermos experimentações - ainda que buscando sempre ir além do mero acesso e propondo a apropriação de tecnologias com base em uma cultura livre. Com o tempo descobrimos que aquilo que fazíamos tinha paralelos com hacklabs, hackerspaces e toda a cena de cultura de faça-você-mesmo. Entendemos que estávamos assumindo uma posição de resistência contra a obsolescência programada, que teríamos um papel importante no debate sobre a questão do lixo eletrônico. Algumas pessoas da rede estabeleceram um diálogo produtivo e continuado com o campo da arte eletrônica.

Essa trajetória está diretamente ligada à prioridade que sempre atribuímos à ideia de abertura, que necessariamente acompanha uma cultura livre. Uma sensibilidade do abrir, aproximando as pessoas da tecnologia para entender como as coisas funcionam, reordenar seus componentes, inventar outros usos, propor outras interpretações. Uma prática da abertura que implica uma estética da abertura (e sua relação com o ruído, a sujeira, a imperfeição, o inesperado). Estética da abertura que necessariamente se relaciona com uma ética da abertura, da participação, do compartilhamento. A compreensão da abertura como princípio político. Um dos resultados desse posicionamento é o fato de a MetaReciclagem ter evitado uma institucionalização centralizada. Em vez de definir uma estrutura hierárquica definida, ela se concretiza de forma fluida e cambiante, sugerindo formas de mobilizar ações que são supostamente mais adequadas a um contexto altamente enredado.

A partir de 2003, o Brasil passaria por grandes transformações. Em especial na política cultural. Na esteira da eleição de Lula como Presidente da República, uma personagem inesperada para o jogo político tradicional se alçaria ao posto de Ministro da Cultura: Gilberto Gil. Músico com reconhecimento internacional e uma das principais vozes do tropicalismo - movimento cultural surgido nos anos sessentas que propunha o diálogo entre manifestações culturais tradicionais, as vanguardas artísticas urbanas e a emergente cultura pop -, Gil sempre demonstrou uma curiosidade a respeito do papel que as tecnologias digitais poderiam exercer na cultura.

O novo dirigente traria uma transformação fundamental para o Ministério: em vez de entender cultura somente sob o prisma da economia do entretenimento e do mercado da arte, propunha um entendimento antropológico da cultura como o conjunto de tudo aquilo que nos faz humanos, vivendo em sociedade. A partir desta perspectiva é que seria criado, sob a coordenação de Celio Turino, o programa Cultura Viva, que propunha um "do-in antropológico". O projeto pretendia identificar e estimular pontos potencialmente transformadores para as culturas brasileiras: os espaços que viriam a ser chamados de Pontos de Cultura.

Logo depois de sua criação, o projeto Cultura Viva decidiu incluir uma vertente digital que incorporava uma profunda reflexão a respeito de autonomia dos saberes, da generosidade implícita nas licenças livres e abertas, da valorização de uma postura hacker (o próprio Ministro posicionou-se como um "ministro hacker"), e da livre circulação de produção cultural. Naquele contexto, o digital não era entendido somente como uma nova linguagem, mas pelo contrário como elemento potencialmente integrador de diferentes linguagens artísticas e formas de expressão cultural.

Para planejar e implementar essa visão, o Ministério convidaria integrantes de diversos grupos, coletivos e redes que se dedicavam a questões de ativismo midiático, cultura livre e tecnologias de comunicação. Isso daria ensejo a uma série de ações em conjunto: encontros, festivais, oficinas, processos de formação e intercâmbio. Centenas de grupos em todas as regiões do Brasil tiveram seu primeiro contato com tecnologias de produção cultural, e já começavam usando softwares livres.

Laboratórios

Nos anos seguintes, uma questão começou a me inquietar em particular: se algumas das pessoas mais capacitadas em relação à fronteira entre tecnologia e cultura estão ocupadas dando oficinas para compartilhar o que já aprenderam, quem é que vai se ocupar de pensar e desenvolver o futuro dessas tecnologias? Criar e ensinar são momentos igualmente necessários, mas em muitos casos exigem disposições mentais distintas. Em determinado momento, parecia que só estávamos criando alternativas de viabilidade para a formação, deixando de lado o aprofundamento, a experimentação formal e o questionamento do imaginário social envolvido em todas essas questões. Além de promover o acesso à cultura digital, como poderíamos apoiar o próprio desenvolvimento da cultura (sem adjetivos) em diálogo com esses novos contextos que têm surgido? Se tínhamos uma visão crítica ao imaginário dos medialabs dos EUA e Europa, o que é que poderíamos propor para sucedê-los?

Pensando nessas questões, criei em 2010 a plataforma Rede//Labs, que naquele ano estabeleceu uma parceria com o Ministério da Cultura para investigar que tipo de arranjo formal e administrativo se fazia necessário para estimular esse tipo de desenvolvimento. Queríamos entender o que deveria ser um laboratório experimental adequado aos dias de hoje. Passamos alguns meses conversando com dezenas de pessoas e grupos atuantes nesse contexto no Brasil e no exterior. Organizamos um blog, promovemos um encontro com pessoas vindas de todo o país e um painel internacional sobre laboratórios de mídia e laboratórios experimentais. Conversamos bastante sobre como sustentar uma cultura de inovação baseada em princípios de liberdade, abertura e compartilhamento, e orientada a demandas da sociedade, não simplesmente ao lucro. Identificamos temas emergentes como a cena maker, a prototipagem digital, as mídias locativas, a realidade expandida, as cartografias colaborativas, o hardware livre, a internet das coisas, os sensores interconectados, entre outros. Entendemos que o laboratório experimental ideal não é (somente) um estúdio, e que também não é (somente) uma escola. Chegamos a esboçar com o Ministério um mecanismode apoio formal à cultura digital experimental, e traçar planos para a implementação de uma rede de laboratórios de arte e tecnologia financiados pelo Ministério da Cultura.

Infelizmente, a passagem de ano para 2011 assistiu a uma mudança brusca no comando no Ministério da Cultura, o que fez com que todas essas ações e planos caíssem no vazio institucional que se seguiu1. A nova prioridade no Ministério era a Secretaria de Economia Criativa. Ainda que mais aberta do que o referencial britânico das indústrias criativas, era nítida a reorientação desde a visão antropológica da cultura em direção a uma visão da cultura como mercado privilegiado.

No fim de 2011, Rede//Labs estabeleceu uma parceria de pesquisa com o Centro de Cultura Espanhola de São Paulo, subordinado à AECID. Nos meses seguintes, redigi uma série de artigos sobre laboratórios experimentais em rede, e articulei a produção de quatro vídeos sobre diferentes organizações e cenários no Brasil que atuam nesse campo. Apesar da boa repercussão da parceria, a crise econômica na Espanha ocasionou o encerramento das atividades do CCE de São Paulo, e no mesmo caminho seguiram as expectativas de dar sequência à pesquisa.

Ao longo desses percursos, acredito que tenhamos aprendido algumas lições. Ou ao menos aprendemos a melhor elaborar algumas questões. Uma delas diz respeito ao aprisionamento ao mercado. Como é que podemos estimular a consolidação de um tipo de reflexão e de prática culturais que estão ligadas à multiplicação dos instrumentos de informação e comunicação, mas como fazemos isso sem cair na armadilha da mensuração econômica segundo a qual tudo que não tem valor comercial não merece investimento? Quais os caminhos para propor colaboração antidisciplinar, que não somente ultrapasse as barreiras entre as disciplinas, mas deixe-as para trás?

Outra questão que tem surgido e inspirado cada vez mais propostas é a integração entre os fluxos das redes digitais e os fluxos das ruas. Em vez de cair naquela visão (que muitos já consideram obsoleta) segundo a qual a internet era a negação da cidade - seu extremo oposto-, um grande número de iniciativas tem buscado justamente relacionar essas duas dimensões diferenciadas de sociabilidade dentro de uma visão integrada. São ações que se desenrolam simultaneamente na internet e nas cidades, que relacionam e retroalimentam o âmbito dos commons digitais juntamente ao âmbito do espaço público urbano. Que trazem a cultura livre para as ruas ao mesmo tempo em que levam a criatividade vernacular e as táticas de apropriação do cotidiano para as redes online. Projetos de mapeamento digital colaborativo, intervenções (e festas) que tomam as ruas. Ações que pensam a própria rua como laboratório, abundante em recursos pouco utilizados e em soluções inovadoras. Que pensam mesmo o laboratório convencional como espaço situado no cenário urbano, potencialmente um espaço de contato que ainda precisamos entender melhor. Que incentivam a ciência cidadã, a criatividade economicamente improdutiva, o hacking de imaginário social. Valores como integração, amizade, afeto, colaboração e tolerância ultrapassando a competição. Porque no fundo o que queremos são futuros mais justos, participativos e inclusivos. E isso não será possível sem desenvolvermos plenamente o potencial das nossas cidades, incorporando os adjetivos que façam sentido durante o caminho mas sem perder de vista o horizonte.

O caminho é longo, mas já estamos em marcha.

1Devo aqui acrescentar que em setembro de 2012 houve nova mudança de Ministra da Cultura no Brasil. Enquanto escrevo este texto escuto boatos de retomada de ações mais experimentais em cultura e tecnologia. Aguardemos.

.jpg)

Um número crescente de iniciativas ligadas à cultura livre, à mobilização em rede e à apropriação crítica de tecnologias têm se dedicado a refletir sobre a cidade como construção “hackeável”, e a propor maneiras de interferir nela. É um importante desdobramento que busca superar a oposição artificial entre “virtual” e “real”, e reabilitar a cidade como espaço primordial de disputa na busca de transformação efetiva.

Mais do que lançar ideias soltas na rua, essas intervenções, projetos e articulações se propõem a interferir na própria construção da cidade enquanto infraestrutura coletiva. Dois anos atrás eu me perguntava sobre o paralelo que via entre a maneira como a MetaReciclagem se aproxima das tecnologias de informação e o tipo de mudança que as redes colaborativas podem proporcionar às cidades. Hoje vejo muitas hipóteses sendo colocadas a prova.

Um grupo heterogêneo que circula em torno da Casa de Cultura Digital, em São Paulo, tem atuado em algumas dessas questões. O Baixo Centro vai além de simplesmente retratar digitalmente a cidade, e propõe uma retomada criativa e bem-humorada das ruas. O Arte Fora do Museu dá visibilidade para expressão artística que de outro modo seria invisível, soterrada pela pressa, pelo anonimato e pela rotina da vida urbana. O Ônibus Hacker põe em prática uma ideia sonhada por vários coletivos ao longo dessa última década: um laboratório móvel que se arma onde quer que haja interesse e uma extensão de energia elétrica. Outros grupos e formações, como o Labmóvel, também têm investigado essa relação entre a lógica colaborativa que emerge das redes digitais e o mundo lá fora. Assumindo uma vertente mais crítica, o Laboratório de Cartografias Insurgentes buscou produzir “mapas políticos” que retratassem as remoções e despejos no Rio de Janeiro em decorrência dos megaeventos vindouros. Em comum entre todos esses projetos, a incorporação do espaço público como território compartilhado.

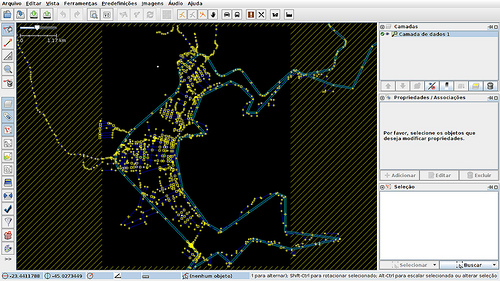

Naturalmente, assuntos como mapeamento colaborativo têm pipocado por todos os cantos (eu mesmo já relatei o Labx, que teve um eixo chamado “geografia experimental”, e algumas brincadeiras com mapeamento aéreo de baixo custo nos céus do Rio de Janeiro). Para quem se interessa especificamente por ferramentas e metodologias de mapeamento, estamos organizando (mais!) uma lista de discussão chamada geolivre. Apareçam por lá.

Do outro lado do Atlântico, o diálogo entre ruas e redes também é foco de atenção. Inspirado pelo Movimento 15M, pela ideia de openness e pelas diversas iniciativas recentes de cartografia cidadã, o Medialab Prado organizou em Madrid a conferência “City Open Interface”. O mesmo Medialab Prado foi também responsável, junto com a Science Gallery, pela realização na Irlanda do Interactivos?’12 Dublin, que reuniu projetos e ideias sobre “hackear a cidade”. O evento se propunha a desenvolver protótipos funcionais para mudar a relação das pessoas com o entorno urbano. É interessante perceber que os projetos selecionados têm uma pegada emergente, de baixo para cima. Ainda mais levando-se em conta que Dublin foi sede do Media Lab Europe, uma espécie de sucursal do Media Lab do MIT. O encerramento do projeto em 2005 é usualmente interpretado como um fracasso na replicação de um modelo que funciona bem nos Estados Unidos, mas que não é necessariamente a resposta adequada para outras localidades (como eu já sugeria aqui). Apesar do nome em comum, a proposta do Medialab Prado - na qual as tecnologias surgem como facilitadores para a construção coletiva das cidades - vai em direção oposta ao modo usual de agir do Media Lab do MIT (que acredita que um software de planejamento urbano pode ajudar a construir as cidades do futuro).

Essa é uma diferença importante que surge entre a perspectiva dos laboratórios experimentais em rede e aquela dos laboratórios de mídia em um formato mais tradicional. Estes de certa forma distanciam-se da pulsação local, transformando-se em lugares alheios a seu entorno para se concentrar em soluções replicáveis a contextos diversos. Enquanto eu entendo essa forma de agir, acredito que ela não deveria ser a única possível. Já propus anteriormente que os labs experimentais podem se tornar interfaces entre a rede e a rua. Pode ser interessante então reconhecer algumas dinâmicas presentes na cidade enquanto construção coletiva, a fim de saber como melhor operar.

Muitos ativistas da tecnologia livre (entre os quais humildemente me incluo) sofremos frequentemente de uma certa síndrome do novo mundo. Identificamos lógicas que funcionam na comunicação digital e logo queremos transpô-las para todas as áreas do conhecimento. É um impulso potente e muitas vezes criativo, mas que pode sofrer de uma superficialidade tremenda. A primeira observação que faço é que a questão urbana, as dinâmicas sociais e a infraestrutura de circulação vêm sendo estudadas há séculos. Suas dinâmicas, inclusive aquelas que se assemelham a pontos críticos da cultura digital - em especial a tensão entre controle e organicidade - já foram analisadas de forma bastante abrangente. Algumas boas ideias (e outras péssimas) foram testadas na prática com populações inteiras. Em vez de jogar na lata de lixo todo esse histórico, podemos buscar pontos de composição com ele - que podem inclusive nos ajudar a entender a própria tecnologia de uma forma diferente.

Bernardo Gutiérrez, jornalista espanhol residente em São Paulo, escreveu recentemente sobre cidades e copyleft, buscando paralelos entre um ensaio urbanístico de Henri Lefebvre e uma compilação de escritos de Richard Stallman. Falando sobre assuntos distintos - respectivamente a cidade e o software -, ambos afirmam uma condição de realidade em construção, de obra inacabada, em relação à qual podemos assumir uma eterna possibilidade de interferência.

É essa transitoriedade que sugere ser possível mexer nas cidades de modo análogo ao software. Mas essa analogia não deve ser interpretada de maneira absoluta. O que interessa aqui é justamente a abertura à modificação, e não uma redução da realidade cotidiana a meros sistemas informacionais. Por mais que a cidade possa ser modificada de forma parecida com o software livre, ela em si não é simplesmente uma descrição digital abstrata. A série de documentários “All Watched Over By Machines of Loving Grace”, produzida por Adam Curtis para a BBC (e disponível para download no Archive.org) mostra a influência que as teorias da cibernética adquiriram ao longo da segunda metade do século XX. Dá exemplos dos efeitos nefastos decorrentes da utilização em larga escala de princípios da cibernética para o dia a dia da administração da economia, da política e da sociedade. Para funcionar, esses princípios supõem a redução de toda ação humana, todo fenômeno natural, toda a realidade à nossa volta, a uma representação matemática. Mas a sociedade não cabe em um modelo matemático. Ela não é o mero circuito de circulação, comércio e “entretenimento” (seja lá o que isso for). Ela é, isso sim, lugar privilegiado da contradição, onde intimidade e anonimato estão lado a lado, onde harmonia e hostilidade podem ser esperadas a todo momento, onde precariedade e oportunidades se chocam.

Merece atenção especial o discurso de “cidades inteligentes” atualmente em construção, alimentado por interesses poderosos inspirados nessa visão simplista da cidade. É assustador perceber a total ignorância que os representantes da indústria têm sobre o tipo de ameaça que essas tecnologias trazem para futuros menos iluminados. Sistemas de controle podem parecer uma boa ideia, mas se caírem em mãos erradas podem ter consequências desastrosas. Mais assustador ainda é ver como são bem relacionadas essas pessoas. Vendem projetos milionários para administrações municipais, que as implementam de cima para baixo, mais uma vez ignorando totalmente a complexidade de implicações que esses projetos têm na sociedade. Não fazem ideia de como realmente se dão os fluxos dentro das cidades (que para Adam Greenfield já são inteligentes em si mesmas, independente de dispositivos interconectados).

Juan Freire lidera o grupo de trabalho “Ciudad e Procomún” do Medialab Prado, que propõe “uma resposta crítica e construtiva ao modelo de cidades inteligentes”. Entre suas preocupações está a disseminação de vários tipos de sensores interconectados e controlados pela administração pública para monitorar em tempo real a vida urbana (a tal “internet das coisas” muito oportunamente questionada pelo IOT Council). Freire afirma que o problema desse tipo de urbanismo não é a tecnologia, mas a reiteração de um modelo de cidade centralizada e hierárquica.

Escrevendo sobre “a cidade da internet das coisas”, André Lemos afirma que pensar sobre tecnologia para cidades não se trata somente de automatizar a comunicação entre objetos informacionais para aumentar a eficiência do dia a dia, mas também de “produzir novos discursos, novas narrativas sobre o urbano (do se perder, de serendipidade, do ficar invisível aos sistemas de detecção, de ressaltar ruídos e padrões que escapem da utilidade estreita).” A cidade não pode ser administrada como uma partida de SimCity. Infelizmente, isso é justamente o que o impulso pelo controle acaba gerando. Um vídeo da Globo News incorporado no artigo de Lemos retrata a demonstração que o prefeito do Rio faz de seu mais novo videogame, digo, Centro de Operações. Ao longo da reportagem, eu tive a sombria impressão de assistir a uma cena de flashback de algum filme de ficção distópica - aquela cena em que o filme volta no tempo para mostrar quais foram os fatos que acabaram levando a um futuro indesejável. O vídeo está disponível, por enquanto, aqui:

Essa gramática do controle, sobre a qual já escrevi anteriormente, baseia-se justamente na redução da cidade ao modelo cibernético. É justamente esse ponto cego em relação à complexidade da política cotidiana - política aqui entendida como arte da vida coletiva, em sociedade - que escapa às mais bem intencionadas tentativas de diretamente transpor lógicas típicas das redes digitais para o espaço urbano.

No começo desse ano eu acompanhei a certa distância algumas das discussões sobre transparência e controle social da administração pública. Grande parte do que se propõe nesse tema em âmbito municipal trata somente de dados de execução orçamentária - divulgando quanto a prefeitura gastou com cada área de administração. Poucos envolvidos chegam a refletir sobre abrir todo o processo burocrático não somente aos olhos da população, mas também à cabeça ou mesmo aos braços dela. Em outras palavras, o cidadão só pode assistir enquanto a prefeitura gasta o dinheiro - não é chamado a dividir a responsabilidade pelas decisões e em nenhum momento é convidado a ajudar na prática. Mesmo que eu tenha disposição, tempo, conhecimento e ferramentas para ajudar no jardinamento da praça ao lado da minha casa, não sou autorizado a fazê-lo, para não atrapalhar o funcionamento da máquina burocrática para a qual não passo de um número.

Nas redes e nos grupos que discutem essas coisas, costumamos porpor um tipo de relação que se opõe à submissão da sociedade ao funcionamento das novas tecnologias. Acreditamos que, pelo contrário, as tecnologias é que deveriam ser adaptadas para ajudar a construir uma sociedade mais participativa, harmoniosa, aberta à diversidade e justa. Para isso, é preciso ter bem claro que a mera digitalização, interconexão e circulação de informação sobre o espaço urbano não vai criar a cidade que queremos. Na verdade, se essa captura e gerenciamento de informação se presta a fins de controle, enquadramento e exclusão, ela está indo justamente no caminho contrário. Antes uma cidade desconectada do que uma cidade conectada a uma central de controle autoritária!

2012 é ano de eleições municipais. É uma época crucial. Em muitas cidades de todos os portes, os assuntos “cidade digital” e “cidade inteligente” têm ganhado espaço nas campanhas eleitorais. Além disso, o cenário de esvaziamento conceitual nas políticas públicas federais de acesso à tecnologia nos puxa de volta para o local como espaço legítimo de disputa de visões de mundo. Nos últimos dois anos, perdemos muito espaço a partir da imposição de uma lógica mercantilista à visão antropológica que o Ministério da Cultura previamente liderava. Da mesma forma, ganha espaço em Brasília a retórica simplista das “cidades digitais” - que dá importância muito maior à criação de redes wi-fi municipais que oferecem acesso doméstico privado do que a espaços comunitários que proporcionem vivência, troca, experimentação e aprendizado mútuo. Não podemos deixar que essa tendência se torne hegemônica.

Para a grande maioria das pessoas que leem esse artigo, a cidade é uma realidade inescapável. Está logo ali, atravessando a porta. Ela pode parecer opressora, perigosa, impossível de mudar. Mas é só começar a procurar pra descobrir que tem mais um monte de gente tentando. Como fazer pra encontrar essas pessoas? Use as redes!

Este artigo foi escrito com o apoio do Centro Cultural da Espanha em São Paulo.

PS eu havia incluído o vídeo errado do prefeito do Rio. Fiz a correção acima.

Copyleft - copie, espalhe e remixe, mas cite a fonte.

Drupal theme by Kiwi Themes.